Von Strategie bis Produktion

Nachhaltigkeitsbericht Agentur

Einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen lassen, erfordert finanzielle und personelle Ressourcen im Unternehmen. Um diese Ressourcen möglichst effektiv einzusetzen, lohnt es sich, einen starken Partner an die Hand zu nehmen. Als Agentur für Nachhaltigkeitskommunikation beherrschen wir die einzelnen Schritte auf dem Weg zum Nachhaltigkeitsbericht und begleiten Sie in diesem Prozess.

Praxisorientierter Leitfaden

Ihr Kontakt

20 Jahre Erfahrung in Nachhaltigkeitsthemen. Nachhaltigkeitsberichte, unter anderem nach GRI und DNK, Broschüren, Nachhaltigkeits-Webseiten, Filme und Video-Streams, Moderation. Expertise in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Lebensmittel, Tourismus und weiteren Branchen.

1. Schritt

Eine Strategie und Vision definieren. Von der Notwendigkeit zum strategischen Vorteil

Vor einem Nachhaltigkeitsbericht sollte eine Nachhaltigkeitsstrategie stehen.

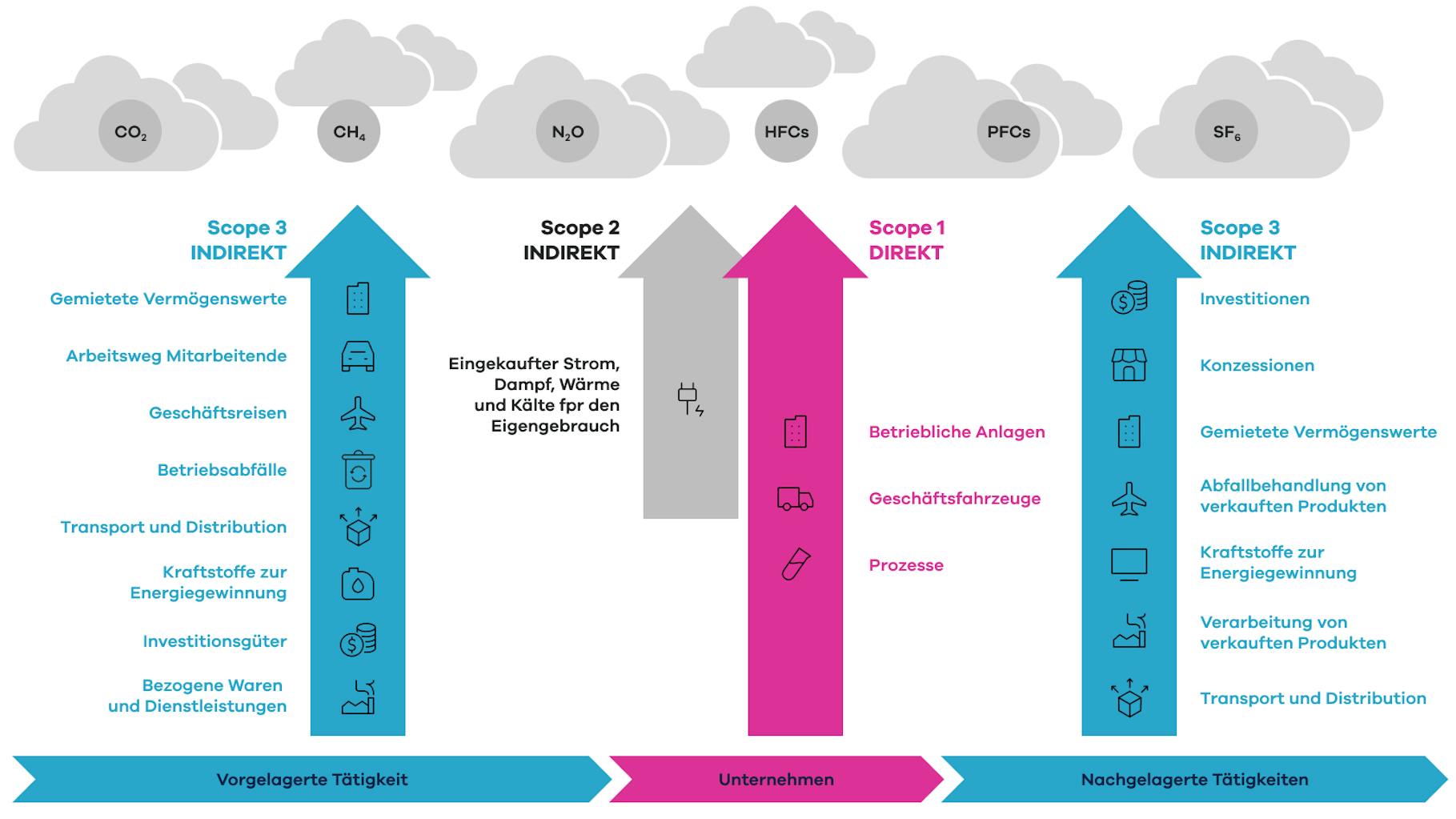

Denn Nachhaltigkeit ist nicht länger „nice to have“, sondern entscheidet über den wirtschaftlichen Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Dies zwingt Firmen zunehmend, ihr Handeln hin zu einer nachhaltigen Transformation auszurichten und die gesamte Wertschöpfungskette im Blick haben. Denn die Sorgfaltspflichten beziehen sich dabei auf die vor- und nachgelagerte Lieferkette.

Als beratende Agentur für Nachhaltigkeit kennen wir die Herausforderungen und begleiten Sie gerne auf dem Weg zu einem nachhaltigen Unternehmen.

Richtlinien und Gesetze, welche diese Transformation zu einer nachhaltig agierenden Wirtschaft ermöglichen sollen, gibt es viele. Die Folge ist allerdings eine zunehmende Orientierungslosigkeit im Methodendschungel.

Das gilt auch für den Nachhaltigkeitsbericht. Wir als Agentur für Nachhaltigkeitsberichte zeigen, wie Sie am besten vorgehen und unterstützen Sie dabei, ins Ziel zu kommen!

Quelle: myclimate

2. Schritt

Die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen. CSR wird zu CSRD: Die Berichtspflicht rund um Nachhaltigkeit erweitert sich.

Bislang galten die Anforderungen des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes (CSR-RUG) zu nichtfinanziellen Informationen von 2017 für 500 große kapitalmarktorientierte Unternehmen im deutschen Raum. Doch die Anzahl der berichtspflichtigen Unternehmen in Deutschland wird sich durch die neue CSR-Richtlinie „Corporate Sustainability Reporting Directive” schätzungsweise verdreißigfachen. Denn jetzt stehen auch kapitalmarktorientierte kleine und mittelständische Firmen in der Reportingpflicht.

Alle Unternehmen in der EU werden dann berichtspflichtig, wenn sie mindestens zwei der drei folgenden Kriterien erfüllen:

- eine Bilanzsumme über 20 Millionen

- ein Nettoumsatz von über 40 Millionen

- oder mehr als 250 Beschäftigte.

Erfüllt Ihr Unternehmen zwei dieser drei Kriterien, so müssen Sie spätestens ab 2026 einen Nachhaltigkeitsbericht nach der neuen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vorlegen.

Diese EU-Verordnungen sollten berichtspflichtige Unternehmen außerdem im Blick haben:

- Die EU Taxonomie-Verordnung macht Nachhaltigkeit zu einem finanziellen Indikator.

- EU CS triple D (CSDDD) folgt auf das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz.

- Die EU Green Claims Directive beinhaltet Kriterien gegen irreführende Umweltaussagen.

Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) - Nachhaltigkeitsberichte werden vergleichbar

Bei der zunehmenden Fülle an Nachhaltigkeitsinformationen verlangen Kunden, Mitarbeiter, Investoren und die Zivilgesellschaft nach einer Möglichkeit, diese Informationen in einen vergleichbaren Kontext zu setzen.

Die neue CSR Directive (CSRD) zielt daher darauf ab, Nachhaltigkeitsinformationen auf europäischer Ebene vergleichbar zu machen. Dies zieht eine tiefgreifende Veränderung der Anforderungen an die nicht-finanzielle Berichterstattung sowie eine Erhöhung der Rechenschaftspflichten von Unternehmen in ESG-Themen mit sich.

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD wird in der EU ab dem Geschäftsjahr 2024 implementiert. Sie gilt zunächst nur für einen eingeschränkten Kreis von Firmen, welcher sukzessive erweitert wird.

Schrittweise Umsetzung:

- Ab 2024 sind Unternehmen öffentlichen Interesses mit mehr als 500 Mitarbeitenden betroffen.

- Ab 2025 folgen alle anderen bilanzrechtlich großen Unternehmen und Konzerne, welche zwei der drei Kriterien erfüllen (mehr als 250 Mitarbeitenden, Umsatz von mehr als 40 Mio. EUR und Bilanzsumme von mehr als 20 Mio. EUR.).

- Ab 2026 müssen schließlich auch alle kapitalmarktorientierten kleinen und mittleren Unternehmen, welche zwei der drei Kriterien erfüllen (mehr als 250 Mitarbeitenden, Umsatz von mehr als 40 Mio. EUR und Bilanzsumme von mehr als 20 Mio. EUR.), einen Nachhaltigkeitsbericht nach CSRD vorlegen.

Die Berichterstattung nach CSRD erfolgt nach den einheitlichen European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

EU-Taxonomie - Nachhaltigkeitsperformance als finanzieller Indikator

Nachhaltigkeit ist ein elementarer Indikator zur Risikobewertung geworden und damit auch aus Investorensicht und hinsichtlich der Kreditvergabe relevant. Der Gesetzgeber forciert diese Entwicklung mit der neuen EU-Taxonomie.

Die EU-Taxonomie ist ein Regelwerk zur Klassifizierung von Nachhaltigkeit bei Investitionsentscheidungen. So sollen Kapitalflüsse in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gelenkt werden. Wirtschaftstätigkeiten werden gemäß ihrem nachhaltigen Charakter eingestuft und somit der Grad der Nachhaltigkeit einer Investition bestimmt. Für Firmen bedeutet dies zu berichten, inwiefern Investitions- und Betriebsausgaben sowie Umsatzerlöse zu einer nachhaltigen Wirtschaftsperformance beitragen.

Die Beurteilung der Wirtschaftsaktivitäten erfolgt über drei Kriterien. Demnach gilt eine Wirtschaftsaktivität als nachhaltig, wenn diese einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung mindestens eines Umweltziels leistet (1), ohne dabei die Verwirklichung eines anderen Umweltziels erheblich zu beeinträchtigen (2) und dabei soziale Mindeststandards eingehalten werden (3).

Die sechs Umweltziele der EU-Taxonomie

- Klimaschutz

- Klimawandelanpassung

- Nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen

- Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft

- Vermeidung von Verschmutzung

- Schutz von Ökosystemen und Biodiversität

Für wen gilt die EU-Taxonomie?

Alle Unternehmen öffentlichen Interesses mit mehr als 500 Mitarbeitenden. Alle CSRD-pflichtigen Firmen. Voraussetzung hierfür ist die Erfüllung zwei der drei Kriterien: mehr als 250 Mitarbeitende, Umsatz von mehr als 40 Mio. EUR und Bilanzsumme von mehr als 20 Mio. EUR.

Was ist zu tun?

- Identifikation taxonomiefähiger Wirtschaftsaktivitäten: Eine Wirtschaftsaktivität ist taxonomiefähig, wenn sie sich einer der drei Taxonomie-Kriterien zuordnen lässt.

- Prüfung der Taxonomiekonformität: Eine Wirtschaftsaktivität ist taxonomiekonform, wenn sie die Kriterien auch erfüllt, sprich einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung eines Umweltziels leistet, ohne dabei die Verwirklichung eines der anderen Umweltziele zu beeinträchtigen und dabei soziale Mindeststandards eigehalten werden.

CS triple D - Die gesamte Lieferkette im Blick

In einer global vernetzten Wirtschaft wird es für Firmen zunehmend eine Herausforderung, die gesamten Umweltauswirkungen innerhalb eines Produktlebenszyklus zu überblicken. Stakeholder und regulative Entwicklungen fordern jedoch Transparenz entlang der gesamten Lieferkette.

Die CS triple D (CSDDD) folgt auf das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Die EU-Richtlinie verpflichtet Firmen zur Sorgfaltsprüfung in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden entlang globaler Wertschöpfungsketten.

Konkret bedeutet die CSDDD für Unternehmen die Identifizierung, Abschwächung und Beendigung von negativen sowie potenziell negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Menschenrechte im eigenen Betrieb, in Tochtergesellschaften und entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Richtlinie beinhaltet zudem eine zivilrechtliche Haftung, nach der Geschädigte entsprechend entschädigt werden müssen.

Für wen gilt die CS triple D?

- Gruppe eins: EU-Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten und einem weltweiten Nettoumsatz von mehr als 150 Mio. EUR.

- Gruppe zwei: EU-Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten und einem weltweiten Nettoumsatz von mehr als 40 Mio. EUR sofern mindestens 50 % dieses Umsatzes in einem Sektor mit hoher Umweltauswirkung (High-Impact Sektor) erzielt wurden.

- Gruppe drei: Nicht-EU-Unternehmen, die im letzten Geschäftsjahr in der EU einen Nettoumsatz von mehr als 150 Mio. EUR erzielt haben.

- Gruppe vier: Nicht-EU-Unternehmen, die in der EU einen Nettoumsatz von mehr als 40 Mio. EUR erwirtschaften, sofern mindestens 50 % des weltweiten Umsatzes in einem High-Impact Sektor erzielt wurden.

- Unternehmen, welche in Gruppe eins oder drei fallen, müssen sicherstellen, dass ihre Geschäftsstrategie mit der Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C und somit mit dem Pariser Abkommen vereinbar ist.

Was ist zu tun?

- Die Sorgfaltspflicht zum zentralen Bestandteil der Firmenpolitik machen.

- Negative und potenziell negative Auswirkungen auf Menschenrechte oder die Umwelt identifizieren und reduzieren bzw. verhindern.

- Beschwerdeverfahren einrichten.

EU Green Claims Directive:

Die EU Green Claims Directive richtet sich gegen irreführende Green Claims und Umweltlabels. Für freiwillige Werbeaussagen über Umweltaspekte von Produkten oder Dienstleistungen müssen Firmen künftig entsprechende Nachweise erbringen. Ausgenommen sind Aussagen, welche durch bestehende EU-Vorschriften geschützt sind.

Die Richtlinie zielt auch auf Labels, welche sich auf die Umweltauswirkungen von Produkten beziehen. Damit soll gegen den Wildwuchs öffentlicher und privater Umweltzeichen vorgegangen werden.

Für wen gilt die EU Green Claims Directive:

Die Richtlinie gilt für alle Unternehmen in der EU. Ausgenommen sind Firmen mit weniger als zehn Mitarbeitenden und einem Umsatz von weniger als 2 Mio. EUR.

Was ist zu tun:

- Bereits getroffene Aussagen und Claims, die nicht unter bestehende EU-Vorschriften wie das EU-Umweltzeichen oder EU-Bio-Logo fallen, müssen hinsichtlich ihrer Richtigkeit und Belegbarkeit geprüft werden.

- Die EU-Mitgliedstaaten richten Prüfsysteme ein, nach denen Firmen künftig ihre Claims ausrichten müssen.

3. Schritt

Wesentliche Themen und Stakeholder identifizieren. Wesentliche Themen und Stakeholder identifizieren

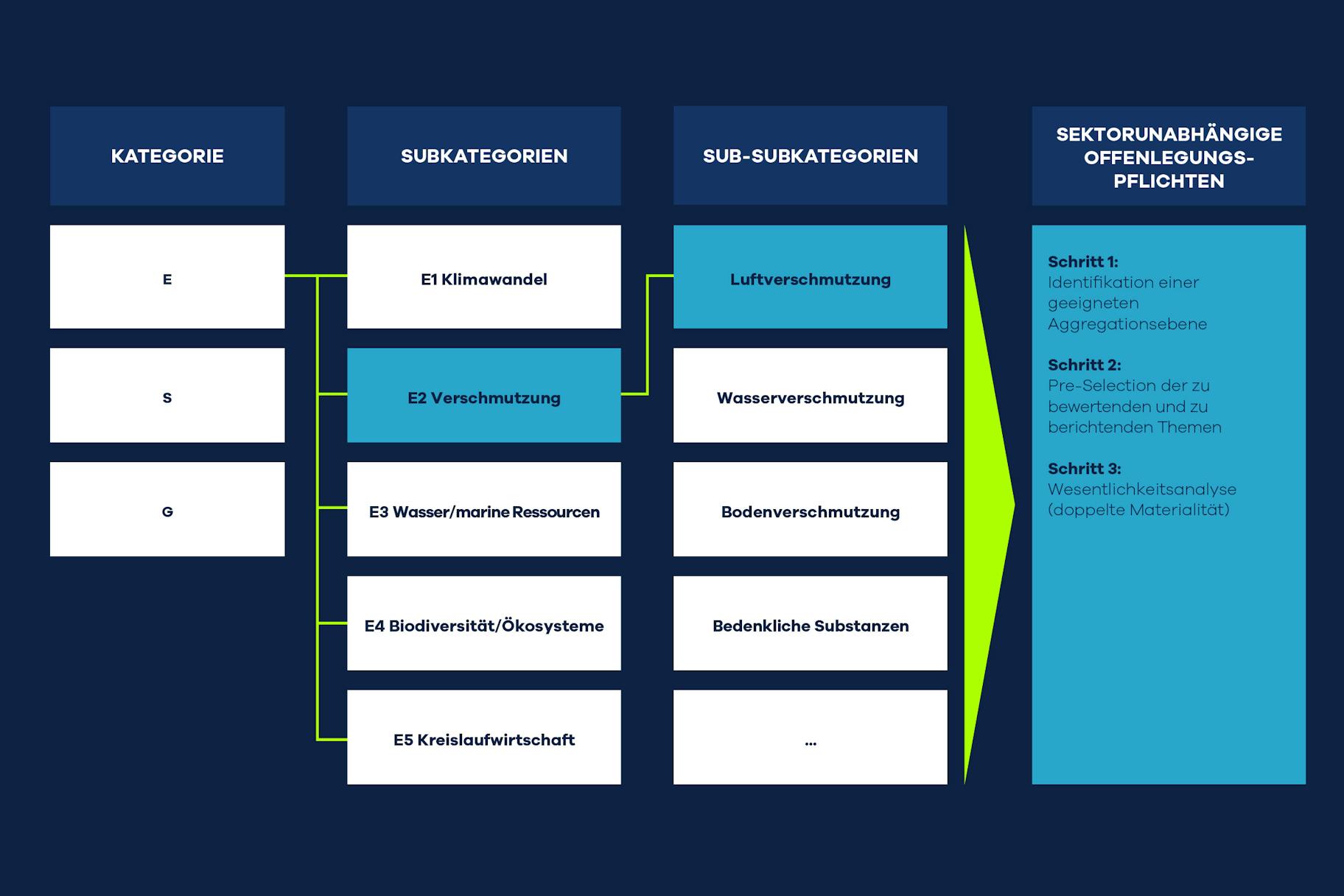

Um Nachhaltigkeitsberichte vergleichbar zu machen, müssen Unternehmen über ähnliche Themen berichten. Daher erfolgt die Identifikation der zu berichtenden Themen einem einheitlichen Schema, genannt „doppelte Wesentlichkeit".

Damit ein Thema als „wesentlich“ bezeichnet werden kann, muss dieses entweder eine Auswirkung auf Mensch und Umwelt (Impact Materiality) oder auf die Entwicklung des Unternehmens (Financial Materiality) haben.

Impact Materiality (Inside-Out Perspektive)

Financial Materiality (Outside-in Perspektive)

Die Stakeholder-Befragung

Im Austauschprozess mit Stakeholdern geht es um Verständnis und Zustimmung.

Eine Wesentlichkeitsanalyse sollte nicht nur aus Firmensicht erarbeitet werden, sondern die Interessen und Meinungen der Stakeholder miteinbeziehen. Denn Stakeholder sind Partner mit legitimen Forderungen und individuellen Interessen im Sinne der Nachhaltigkeit. Um diese Interessen angemessen berücksichtigen zu können, müssen Firmen in einen Dialog mit ihren Stakeholdern treten, welcher auf Vertrauen, Partnerschaft und langfristiger Zusammenarbeit beruht. Als Best Practice hat sich eine Stakeholder-Befragung durchgesetzt.

Quelle: Grundwald/Schwill 2017a, S.44; vgl. auch Grundwald/Schwill 2017b, S.933f. und Hügens/Zelewski 2006, S.372)

Am Ende einer Wesentlichkeitsanalyse steht unter Berücksichtigung der doppelten Wesentlichkeit, Befragung der Stakeholder sowie Priorisierung entsprechender CSR-Handlungsfelder eine Materialitätsmatrix. Quelle: Deutscher Nachhaltigkeitskodex

4. Schritt

Daten zu wesentlichen Themen sammeln. Daten zu wesentlichen Themen sammeln

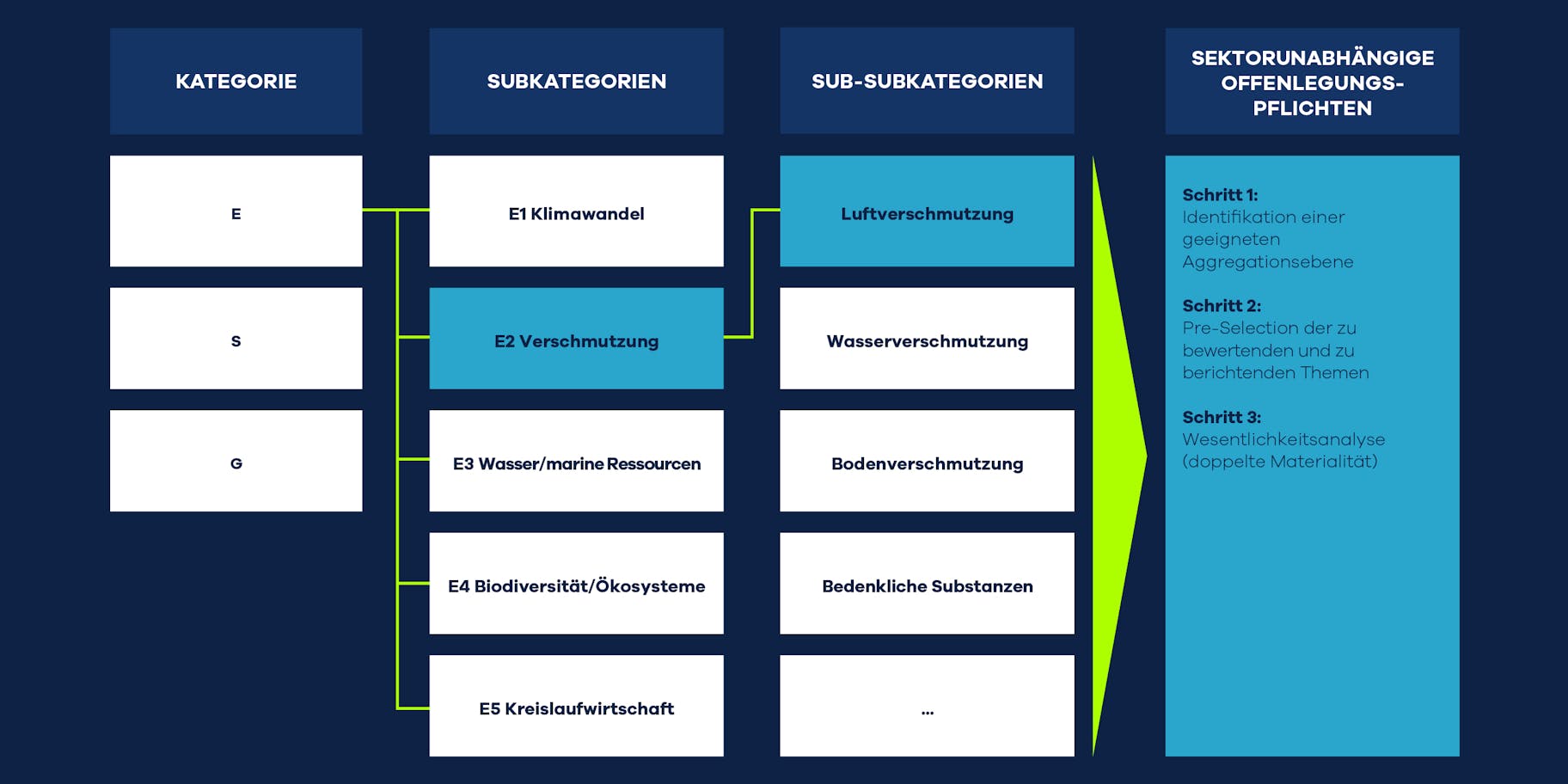

Die zu berichtenden Themen im Nachhaltigkeitsbericht definieren sich einerseits über die Wesentlichkeitsanalyse und andererseits über die Anforderungen der aktuellen Governance. Wenn es an das Sammeln von Daten geht, muss also klar sein, welche Angaben nach den aktuellen Berichtstandards (European Sustainability Reporting Standards) geleistet werden müssen.

Die Datensammlung ist einer der aufwändigeren Schritte im Nachhaltigkeitsbericht. Intelligente Datensysteme, die auf Knopfdruck die erforderlichen KPIs generieren können, sind dabei natürlich von Vorteil. Neben reinen Zahlen sind jedoch auch qualitative Ergebnisse aus Umfragen oder Interviews interessant.

Anforderungen an Kenngrößen:

- Aktualität und Kontinuität (Einheitliche Ermittlungsmethoden, regelmäßige Überprüfung)

- Vollständigkeit und Repräsentativität (Berücksichtigung möglicher Ausreißer, ausreichende Stichprobengröße)

- Validität

- Genauigkeit

- Reproduzierbarkeit

- Verständlichkeit

- Vergleichbarkeit

- Beeinflussbarkeit

Aus einer Hand: Softwaregestütztes Nachhaltigkeitsmanagement mit leadity

5. Schritt

Konkrete Maßnahmen und Kennzahlen ableiten. Konkrete Maßnahmen und Kennzahlen ableiten

Anhand der erhobenen Daten auf Basis der Wesentlichkeitsanalyse, lassen sich nachhaltige Unternehmensziele setzen, welche durch geeignete Kennzahlen (KPIs) messbar gemacht werden. Daraus leiten sich konkrete Maßnahmen innerhalb der CSR-Handlungsfelder ab. Die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit beginnt.

Mögliche CSR-Handlungsfelder:

Mitarbeiter

Markt

Umwelt

Gesellschaft

Unternehmensführung

Wirkung messbar machen:

Der Umsetzung von Nachhaltigkeitsaktivitäten muss im nächsten Schritt die Kontrolle anhand der Entwicklung der Kennzahlen folgen. Durch die Messung und Überwachung von Kennzahlen kann sichergestellt werden, dass die Maßnahmen auf die angestrebten Ziele einzahlen und somit die gewünschte nachhaltige Transformation vorantreiben.

6. Schritt

Den Nachhaltigkeitsbericht nach den aktuellen Standards schreiben. Der Nachhaltigkeitsbericht nach den aktuellen European Sustainability Reporting Standards

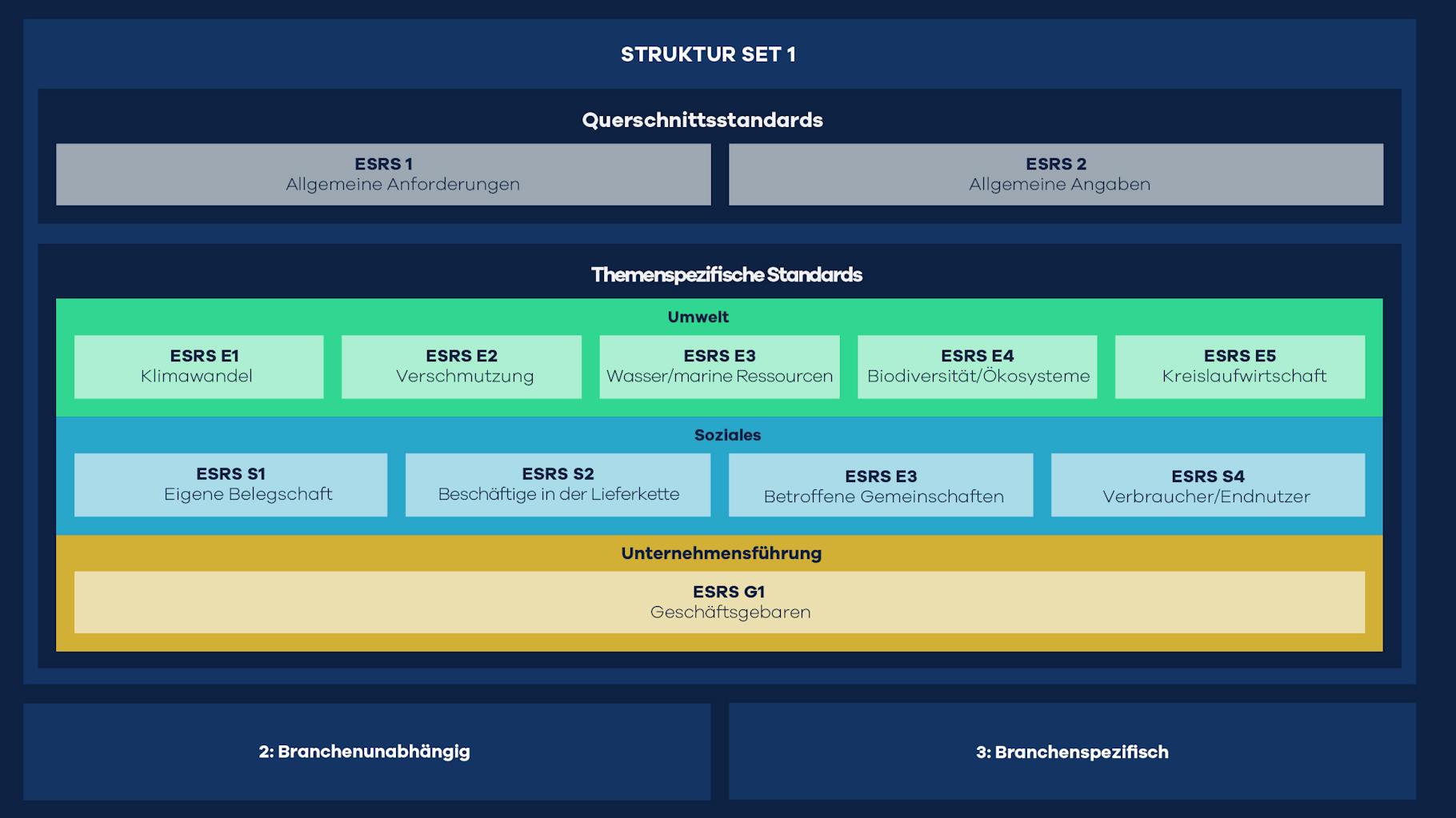

Die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) sind die Folge der neuen CSRD auf Berichtsebene. Sie lösen die bislang gültigen Berichtsstandards nach der Global Reporting Initiative (GRI) ab. Die ESRS verpflichtet Unternehmen zur Verortung des Nachhaltigkeitsberichts in den Lagebericht. Die obligatorische Berichtsprüfung erfolgt nach ISAE 3000 oder einem ähnlichen Standard.

Die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) werden phasenweise in drei Sets entwickelt:

Die Themen aus Set 1 sind für alle Unternehmen, die von der neuen CSRD betroffen sind, verpflichtend zu berichten. Das Set besteht aus zwölf Berichtsstandards. Zehn dieser Standards zielen auf Nachhaltigkeitsthemen der drei Säulen Umwelt, Soziales und Governance ab. Zwei übergreifende Standards enthalten Anwendungsregeln und generische Anforderungen.

Die spezifischen Inhalte von Set 2 werden voraussichtlich Ende 2023 definiert. Zu erwarten sind branchenbezogene Berichtsstandards sowie vereinfachte Berichtsstandards für börsengelistete kleine und mittlere Unternehmen. Set 3 wird die branchenbezogenen Berichtsstandards auf weitere Branchen ausweiten.

Quelle: Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V.

Quelle: EFRAG

Finally: der Nachhaltigkeitsbericht

Die Möglichkeiten zur Darstellung des Nachhaltigkeitsberichts sind vielfältig.

Neben dem klassischen Bericht eignen sich auch ein Unternehmens-Blog oder Webmagazin. Beide Formate zeichnen sich durch ihre Dynamik aus und wachsen mit der Website mit, was eine kontinuierliche Relevanz gewährleistet.

Die Veröffentlichung des Corporate-Nachhaltigkeitsberichts in einem Blog oder Webmagazin erhöht die Sichtbarkeit und lenkt die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden, Investoren oder Partner auf die Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens. Darüber hinaus bietet ein solches Format eine Plattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen.

Egal, welches Format für Sie am besten geeignet ist, wir als Nachhaltigkeitsbericht Agentur setzen es gerne mit Ihnen um.

Weitere Kompetenzen unseres Teams:

Ihr Kontakt